01 Jan. Die Bibel wurde in ihrer Verkündung entkoffeiniert, das Mystische durch das Moralische ersetzt.

Die Bibel wurde in ihrer Verkündung entkoffeiniert, das Mystische mehrheitlich durch das Moralische ersetzt.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Ausgangslage

2. These

3. Bibel und Magie

3.1 Die Zensur von Magie, erklärt am Buch Henoch

4. Summa

5. Vertieftere Analyse: Das Evangelium nach Maria Magdalena

5.1 Die Spurensuche

5.2 Maria im Neuen Testament

5.3 Apokryphe Überlieferungen

5.4 Die Wirkungsgeschichte

5.5 „Die Jüngerin, die Jesus liebte“

5.6 Erhellender Auszug aus dem Evangelium nach Maria Magdalena

1. Ausgangslage

Das Beispiel der Verwandlung von Saulus zu Paulus, zeigt für mich die eindrückliche Transformation eines Menschen durch den Auferstandenden. Der moralische Saulus wurde auf mystische Weise in den liebenden Paulus verwandelt. Nachfolgend die ganze Geschichte zur Neugeburt des Saulus: Paulus (ursprünglich Saulus von Tarsus) war ein brillanter Schriftgelehrter, ein Pharisäer mit exzellentem Wissen über die Tora und das Gesetz. Doch all sein Wissen führte ihn nicht zum Glauben, sondern zunächst zum Eifer gegen die Christen. Er (Paulus) war anwesend bei der Steinigung des Stephanus, des ersten christlichen Märtyrers, und „bewachte die Kleider derer, die ihn steinigten“ (Apg 7,58). Danach „verwüstete er die Gemeinde, drang in Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und liess sie ins Gefängnis werfen“ (Apg 8,3). Er (Paulus) hatte Vollmachten, Christen aufzuspüren und nach Jerusalem zu bringen, um sie bestrafen zu lassen (Apg 9,1–2). Erst durch die direkte, lebendige Begegnung mit dem auferstandenen Christus, auf dem Weg nach Damaskus, wurde Paulus vom Verfolger zum Verkünder.

Ableitung:

=> Das Wort allein kann den Verstand erreichen, aber erst die Erfahrung des Geistes berührt das Herz und verwandelt den Menschen.

Oder etwas anders ausgedrückt:

Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das Fühlen und Schmecken der Dinge von innen her.

Glaube entsteht nicht durch Information, sondern durch Transformation.

Wo nun ging jedoch diese Information der transformierenden Mystik, die Paulus zuteil wurde, verloren?

In den ältesten Bibeln waren die Apokryphen noch enthalten.

Nämlich in der Septuaginta (griechische Übersetzung des Alten Testaments, 3.–2. Jh. v. Chr.)

Sie enthielt die meisten apokryphen Schriften. Diese Fassung wurde von den ersten Christen als Bibel verwendet.

Das Neue Testament zitiert sie mehrfach. In den heutigen modernen Bibel sind die Apokryphen nicht mehr enthalten.

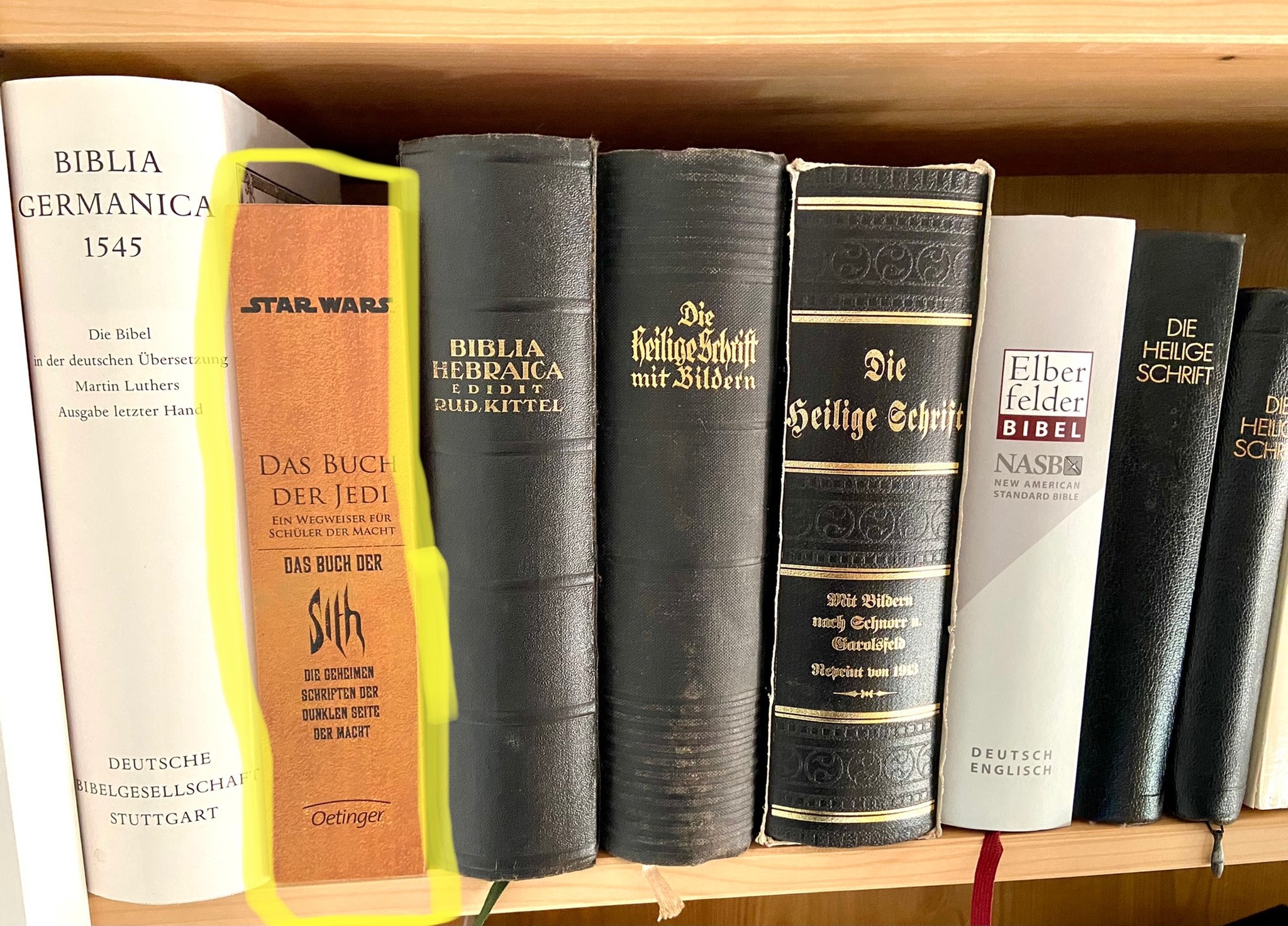

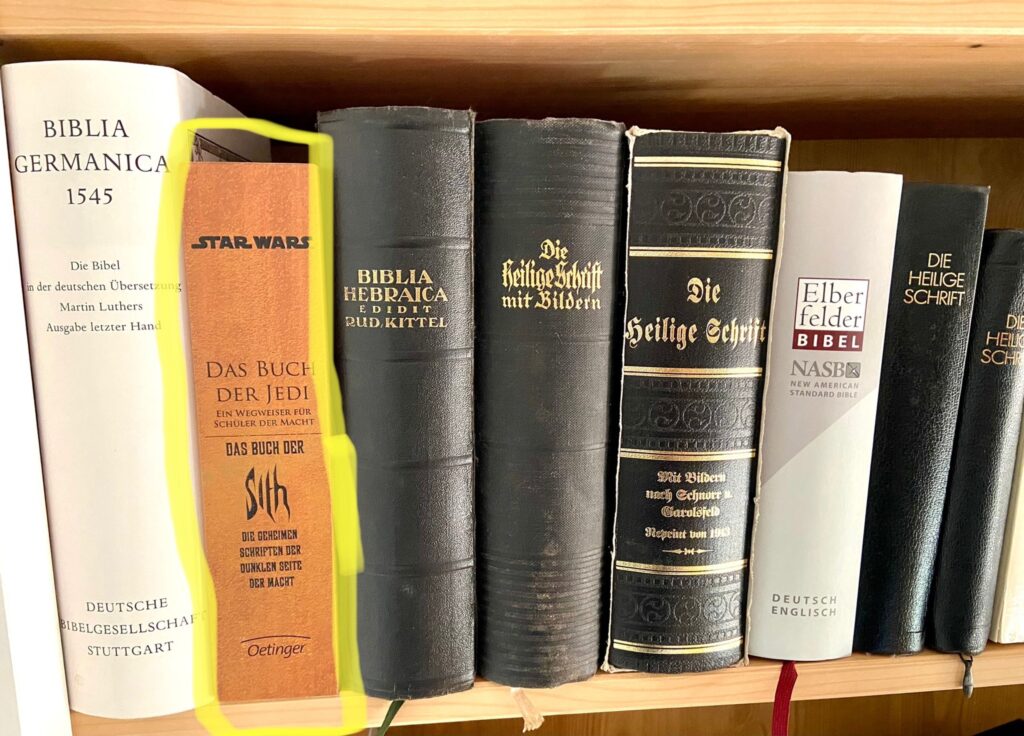

Biblia germanica 1545 von Dr. Martin Luther:

Maria Magdalena war für Jesus nicht nur eine Bezugsperson, sondern auch für die Verbreitung seiner Botschaft zentral. Die Evangelien berichten, dass Maria Magdalena, im Gegensatz zu seinen männlichen Jüngern, nicht floh, sondern bei der Kreuzigung Jesu blieb. Maria Magdalena bewies, im Gegensatz zu den Männern, Rückgrat. Es war auch Maria Magdalena, die das leere Grab entdeckte und ihr erschien der auferstandene Jesus vor allen anderen und sie erkannte Jesus, im Gegensatz zu ihren männlichen Jüngern, auch sofort und hegte keine Zweifel. Die männlichen Jünger zweifelten zu Beginn. Maria Magdalena glaubte von Beginn weg. Entsprechend wurde sie dann auch in der Frühkirche folgerichtig als eine zentrale Figur im Zirkel Jesu gesehen.

Der Verlust ihres guten Rufes folgte später, nämlich ab dem 6. Jahrhundert. Für das negative Bild der Maria Magdalena ist Gregor der Grosse (†604) massgeblich verantwortlich. Der Papst fasste verschiedene Bibelstellen so zusammen, dass aus Maria Magdalena der Zeugin, Maria Magdalena die Sünderin wurde.

2. These

Ich stelle die These auf, dass die Bibel in der Predigt bzw. Verkündung bewusst entkoffeiniert wurde, weil es zu viel „Magie“ enthält.

Weshalb bzw. welche Motive könnten dahinter stehen?

a) Um dogmatische Einheit und eine männliche Obrigkeit* zu bewahren.

b) Machtstrukturen zu schützen.

c) Mystische Eigenverantwortung des Gläubigen zu vermeiden

Mystische Beispiele:

Das Buch Henoch. Beschreibt die Wächterengel, die auf die Erde herabsteigen, um Menschen Wissen zu bringen (Metallurgie, Kräuter, Kosmologie etc.).Diese „Engel“ werden später als Gefallene bezeichnet. Ein Motiv, das an Prometheus erinnert.Im 4. Jahrhundert wurde das Buch aus dem westlichen Kanon gestrichen, blieb aber z. B. in der äthiopischen Kirche erhalten.Das „Magische“, also das Wissen um Kräfte, Transformation und göttliche Verbindung, wurde nicht gelöscht, sondern versteckt. Dann gibt es noch diese verborgenen Bücher: Buch der Jubiläen, Weisheit Salomos, Tobit, Judith, Sirach, Makkabäer, Evangelium nach Thomas,

Evangelium nach Maria Magdalena*, die einzig mir bekannte Person die bis zum Schluss zu Jesus gehalten hatte, nicht wie Petrus und alle anderen die sich opportunistisch verhielten), Philippus, Pistis Sophia, spätere gnostische Texte.

*Maria Magdalena: Der Verlust ihres guten Rufes folgte später, nämlich ab dem 6. Jahrhundert. Für das negative Bild der Maria Magdalena ist Gregor der Grosse (†604) massgeblich verantwortlich. Der Papst fasste verschiedene Bibelstellen so zusammen, dass aus Maria Magdalena der Zeugin, Maria Magdalena die Sünderin wurde. Im 13. Jahrhundert schmückt die Goldene Legende, eine Heiligengeschichte aus Dominikanerzirkeln, diese Darstellung weiter aus. Der Legende zufolge soll sich Maria Magdalena nach dem Tode Jesu der Wollust hingegeben haben, bevor sie in Marseille in einer Höhle hausend, als Eremitin bereute und büsste. Aus der Zeugin und Getreuen Jesu war endgültig die Sünderin und Büsserin geworden.

Quelle: Evangelium nach Magdalena: Päpstinnen würden aus biblischer Sicht mindestens genau so Sinn machen

Abb. 1: Mein präferenziertes Buch ist „Biblia Germanica 1545“ (textus receptus) von Dr. Martin Luther, dicht gefolgt von „Das Buch der Jedi“.

3. Bibel und Magie

Das Wort „Magie“ kommt von „Magoi“, den Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern folgten. Sie waren also in der Weihnachtsgeschichte selbst Teil der Offenbarung! Viele Stellen der Bibel sind durchdrungen von energetischer und symbolischer Tiefe:

– Mose wandelt Wasser in Blut, symbolisch: Energie in Materie.

– Elia ruft Feuer vom Himmel, geistige Resonanz.

– Jesus heilt durch Wort, Berührung, Präsenz, Schwingung und Bewusstsein.

– Johannes-Offenbarung: Pure Metaphysik, Frequenzsprache.

– Jesus selber war eine grosse Bedrohung für die damalige geistliche Führerschaft und wurde entprechend scharf von ihnen kritisiert und behaupteten:

Er ist mit dem Teufel im Bund.

Er missachtet das Gesetz.

Er verkehrt mit den Falschen.

Er arbeitet am Sabbat.

Nur Gott kann Sünden vergeben!

Er ist wahnsinnig, besessen.

Er zerstört unsere Ordnung.

Das hätte man den Armen geben sollen!

Anmassung, Überheblichkeit.

Er ist ein «Weinsäufer», also Lebensgeniesser und moralisch fragwürdig.

Nietzsche, der v.a. das 20. Jahrhundert prägte, war der Meinung, dass dies in seiner Zeit nicht geändert hat. „Die Kirche ist exakt das, wogegen Jesus gepredigt hat.“ (Der Philosoph Friedrich Nietzsche in Tolstoj-Exzerpte, Nachlass November 1887-März 1888 VIII 11 [257] und [244]).

Quelle: Arbeitspapier: Bibel NT (Jesus) und geistliche Führerschaft. Damals und heute.

Im Laufe der Zeit wurde daraus ein moralisch belehrendes Buch statt ein mystisches Schulungswerk für Bewusstsein.

3.1 Die Zensur von Magie, erklärt am Buch Henoch

Das Buch Henoch (auch „1. Henoch“) war im frühen Judentum und bei den ersten Christen weit verbreitet und hochgeachtet. Es wurde sogar von Kirchenvätern wie Tertullian und Klemens von Alexandrien zitiert. Doch im 4. Jahrhundert n. Chr., im Zuge der Kanonbildung der Bibel, wurde es bewusst ausgeschlossen, insbesondere durch Kirchenautoritäten des westlichen (römischen) Christentums. Die massgeblichen Entscheidungen fielen in der Zeit des Konzils von Laodicea (ca. 363 n. Chr.), später bestätigt durch das Konzil von Karthago (397 n. Chr.) und die römische Kirche unter Damasus I. und Hieronymus.

Absolut erhellend ist auch das Referat vom ausgewiesenen Bibelkenner Dr. Roger Liebi. Als ich ihn interviewen durfte, habe ich Roger auch entsprechend als den Indiana Jones der Bibelwissenschaften beschrieben.

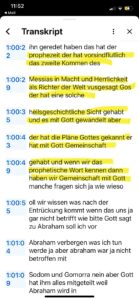

Aus Referat „Henoch und die Sintflut“ von Dr. Roger Liebi, Vortragswochenende in Annaberg-Buchholz 15.-17.11.2024, Minute 58.45 – 1.01.30 entnehme ich nachfolgende Einsichten zu Henoch:

=> Der Prophet Henoch wurde vor der Sintflut entrückt und Henoch hat vorsintflutlich das zweite Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit als Richter der Welt vorausgesagt. Das ist grandios! Henoch hatte so eine heilsgeschichtliche Sicht gehabt und ist mit Gott gewandelt. Henoch hat die Pläne Gottes gekannt. <=

https://www.youtube.com/live/hK2k11IAIGs?si=QmkY1aMkaXLsGWRK

Abb. 2: Transkript-Auszug aus dem Referat von Dr. Roger Liebi, Henoch und die Sintflut. Vortragswochende in Annaberg-Buchholz 15.-17.11.2024. Minute 58.45 – 1.01.30 Der Prophet Henoch wurde vor der Sintflut entrückt und Henoch hat vorsintflutlich das zweite Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit als Richter der Welt vorausgesagt. Das ist grandios! Henoch hatte so eine heilsgeschichtliche Sicht gehabt und ist mit Gott gewandelt. Henoch hat die Pläne Gottes gekannt.

„Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, von diesen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen unter ihnen wegen all ihrer gottlosen Werke, die sie gottlos verübt haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.“ (Judas 1, 14–15).

Anmerkung:

Judas zitiert mit Judas 1, 14-15 direkt aus dem Buch Henoch 1, 9, einem apokryphen Text, der im äthiopischen Kanon bis heute als heilig gilt. Das bedeutet: Judas kannte das Buch Henoch und betrachtete es als prophetisch autoritativ – also als echte Offenbarung, nicht als Fabeltext.

Auf was geht das Buch Henoch inhaltlich ein?

Henoch beschreibt:

– die Wächterengel, die Frauen nahmen und die Nephilim zeugten

– kosmische Reisen durch Himmel und Hölle

– detaillierte Mechanismen des Universums

– Namen und Aufgaben tausender Engel

– Zwischenwesen, Riesen, Unterweltstrukturen

Was störte inhaltlich konkret die späteren „Kirchenväter“ am Buch Henoch?

Zu detailliert, zu „mythologisch“. Man wollte keine „himmlische Topografie“ und keine „Physik des Himmels“ im Kanon haben.

Kurz gesagt: Zu viel Kosmos, zu wenig Theologie.

Dies führt mich zu dieser Leitfrage:

Einem Freund weiht man in alles ein. Weshalb wird dann ausgerechnet Henoch, der Freund Gottes und eine zentrale Figur der Heilsgeschichte in die Apokryphen abgeschoben?

Mögliche Gründe:

a) Zu „esoterisch“ und magisch:

Das Buch beschreibt himmlisches Wissen (Metallurgie, Astrologie, Kräuterheilkunde, Kosmologie), das von Wächterengeln (Grigori) an die Menschen weitergegeben wird, ein Wissen, das göttliche Grenzen überschreitet.

Für die entstehende Amtskirche war das gefährlich nahe an Gnosis und Magie.

b) Theologisch nicht kontrollierbar:

Es erklärt den Ursprung des Bösen nicht durch den Sündenfall Adams, sondern durch den Abfall der Engel, somit ist es ein alternatives Mythensystem.

c) Zuviel Macht für den Menschen:

Die Idee, dass „gefallene“ Wesen den Menschen Wissen schenken (wie Prometheus das Feuer), widersprach der Vorstellung einer hierarchisch gelenkten Offenbarung.

d) Zu stark mit apokalyptischer Mystik verwoben:

Die Offenbarungen Henochs über Himmel, Sterne, Engel und kosmische Gesetze passten nicht in die römisch-dogmatische Struktur der Bibel.

Wo blieb das Buch Henoch erhalten?

Nur in der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche (Tewahedo) blieb das Buch Teil des biblischen Kanons, dort gilt Henoch bis heute als kanonisch inspiriert. Diese Kirche bewahrte das Werk im äthiopischen Geʽez-Text, wodurch es überhaupt überlebt hat.

Fazit:

Das Buch Henoch fiel nicht der Vergessenheit, sondern der Zensur der Dogmatik zum Opfer. Es erinnert an eine Zeit, in der Wissen als göttliches Geschenk galt, nicht als Bedrohung.

Abgesang:

Der Freund Gottes, verbannt ins Verborgene Henoch sah, was kommen sollte: Das zweite Erscheinen des Messias, in Macht und Herrlichkeit. Er wandelte mit Gott, kannte seine Pläne, noch bevor Religion begann. Doch gerade dieser Freund Gottes wurde aus dem Kanon gestrichen, nicht, weil er irrte, sondern weil er zu viel wusste? Apokryph heisst nicht verworfen, sondern: verborgen. Und manches Verborgene leuchtet heller als das Offizielle.

4. Summa

Die Bibel wurde in ihrer Verkündigung entkoffeiniert, das Mystische durch das Moralische ersetzt. Meister Eckhart habe ich so verstanden: Der Mensch soll sich nicht an den Buchstaben halten, sondern an den Geist, der daraus weht. Denn für ihn war Gott keine ferne Instanz, sondern eine lebendige Erfahrung im Innersten.Die Apokryphen waren ursprünglich fester Bestandteil der Bibel, wurden aber später bewusst entfernt oder herabgestuft, vor allem im Zuge einer Rationalisierung des Glaubens. Die Apokryphen waren ursprünglich Teil der Bibel, und erst im Laufe der Geschichte hat man sie ausgeblendet, entkräftet oder ausgelagert. Nicht, weil sie unwahr waren, sondern weil sie zu lebendig, zu direkt, zu „wachmachend“ waren. Viele dieser Schriften sind voller mystischer, visionärer und kosmischer Inhalte:

– Engel, die Wissen lehren (Henoch)

– Weisheit als weibliche göttliche Kraft (Weisheit Salomos, Sirach)

– Jenseitsreisen und Offenbarungen

– Betonung innerer Erkenntnis über äussere Rituale

– Weibliche Figuren in der Bibel, besonders Maria Magdalena

wird durch erfundene Sünderinnen-Erzählung moralisch abgewertet, während männliche Figuren wie Petrus trotz Schwächen (Verleugnung, Zweifel, Feigheit) zu Helden des Glaubens stilisiert werden.

Die Gegenfrage entlarvt diese Asymmetrie und kognitive Dissonanz:

„Wie sähe unsere Tradition aus, wenn sie aus Petrus einen bekehrten Zuhälter gemacht hätten?“

(Silke Petersen, Dr. theol. Privatdozentin für Neues Testament am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg)

Dies alles passte irgendwann nicht mehr ins dogmatische Weltbild.

Man fürchtete, der Mensch könnte darin eine direkte Verbindung zum Göttlichen entdecken, ohne kirchliche Vermittlung.

5. Vertieftere Analyse: Das Evangelium nach Maria Magdalena

5.1 Die Spurensuche

Wissenschaftliche Leitfrage:

– Wer war Maria aus Magdala wirklich und was wurde aus ihr gemacht?

Wir können drei Ebenen unterscheiden:

a) Die historische Person (Jüngerin Jesu)

b) Die literarische Figur (Evangelien & Apokryphen)

c) Die kirchengeschichtliche Konstruktion (Legende, Symbol, Mythos)

Interpretation:

Hier beginnt die „Transformation“:

Aus einer realen Frau wird eine Idee. Aus gelebter Erfahrung wird Theologie.

Maria wird so zum Urbild der Wandlung durch Wahrnehmung, das, was erkannt wird, verwandelt sich.

5.2 Maria im Neuen Testament

Maria aus Magdala war nicht die Sünderin, mit der sie später oft verwechselt wurde.

In den Evangelien ist sie:

– eine geheilte Frau,

– Zeugin der Kreuzigung,

– erste Zeugin der Auferstehung (Joh 20, 11–18).

In Johannes 20 sagt Jesus:

„Maria!“ – Sie wandte sich um und sprach: „Rabbuni!“ (Mein Lehrer)

Interpretation:

Diese Szene ist ein spirituelles Erweckungssymbol:

Das göttliche Wort spricht den Namen und Bewusstsein erwacht.

Maria erkennt das „Licht jenseits des Todes“.

In mystischer Meister Eckhardt Lesart: Die Seele hört ihren Namen und erinnert sich an ihr göttliches Wesen.

5.3 Apokryphe Überlieferungen

Das Evangelium nach Maria, das in koptischen Fragmenten überliefert ist, zeigt eine Maria, die geheime Lehren Jesu weitergibt, eine geistige Offenbarung, die die männlichen Jünger nicht verstehen.

Petrus und Andreas zweifeln an ihr, Levi verteidigt sie:

„Wenn der Erlöser sie würdig befunden hat, wer bist du, dass du sie verwerfen willst?“

Interpretation:

Maria steht hier für das innere Wissen, das nicht durch Hierarchie, sondern durch Erkenntnis legitimiert ist.

Sie verkörpert das Prinzip der gnostischen Offenbarung: Das Licht in uns ist die Quelle der Wahrheit, nicht die Institution.

Das ist zugleich revolutionär und transformativ.

Maria ist der Archetyp der „inneren Offenbarerinnen“: Sie empfängt nicht Autorität, sie ist sie.

5.4 Die Wirkungsgeschichte

Über Jahrhunderte wurde Maria neu „überschrieben“:

– Im Mittelalter: Bussende Sünderin, barfüssig, mit Tränen und Salbgefäss

– In der Renaissance: Erotik & Busse als Gegensätze (Caravaggio, Donatello, Tizian)

– In der Moderne: Symbol weiblicher Spiritualität und Rebellion

Interpretation:

Hier findet eine kulturelle Metamorphose statt.

Maria ist Projektionsfläche wie das Wasser des Grals, das jede Form annimmt.

Je nach Epoche zeigt sie, was in der Seele der Menschheit „unbewusst“ auf Erlösung wartet.

5.5 „Die Jüngerin, die Jesus liebte“

In der apokryphen und mystischen Tradition verschmelzen die Figuren „Maria aus Magdala“ und „der Jünger, den Jesus liebte“ symbolisch.

Interpretation:

Die Liebe wird hier zur Erkenntnisform – Gnosis durch Beziehung.

Maria erkennt den Auferstandenen nicht durch Beweis, sondern durch Liebe.

So wie Licht Materie durchdringt, erkennt sie Wahrheit durch Nähe.

Diese Szene ist der Moment der inneren Auferstehung:

Die Seele (Maria) erkennt das göttliche Prinzip (Christus) in sich selbst und spricht:

„Rabbuni“, mein innerer Lehrer.

Fazit: Zentrale Botschaft

Maria aus Magdala muss von Jahrhunderten kirchlicher Verzerrung befreit und in ihr ursprüngliches Licht gestellt werden:

– als Jüngerin,

– als Zeugin,

– als Offenbarerin des göttlichen Geheimnisses.

Maria steht nicht für Schuld oder Sünde, sondern für Bewusstsein, Erkenntnis und gelebte Liebe.

Kontext:

Sie ist die feminine Seite der Offenbarung, das lebendige Wasser, das sich selbst erkennt.

Ihr Name („aus Magdala“ = Turm) ist Programm:

Sie steht, wie ein Leuchtturm, für Orientierung im Sturm des Übergangs.

5.6 Erhellender Auszug aus dem Evangelium nach Maria Magdalena

Aus dem Bericht an die Jünger: Das Blatt 10 setzt mit Petrus ein, der Maria mit persönlichen Bemerkungen zusetzt: „Schwester, wir wissen, dass dich der Erlöser mehr als die übrigen Frauen liebte. Sag uns die Worte des Erlösers, an die du dich erinnerst und die du kennst, die wir aber nicht kennen, weil wir sie nicht gehört haben.“ Maria lässt sich darauf ein, beginnt aber ihren Bericht mit einem Gespräch in einer (wohl aktuellen) Vision, dessen Beginn nur kurz auf der teilerhaltenen Seite 10 beschrieben wird.

- Die Folgeseiten 11 bis 14 fehlen, der Text mit Marias Bericht an die Jünger setzt auf dem zum Teil erhaltenen Blatt 15 wieder ein und wird auf dem Blatt 16 – einem noch knapperen Bruchstück – fortgesetzt und wird schliesslich auf dem Blatt 17 zu Ende geführt.

Berger/Nord* deuten den Bericht thematisch als „Aufstieg der irdischen Seele vom Sichtbaren zum Unsichtbaren (‚zur Erlösung‘).“

*Berger/Nord: Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, 1999, S. 1308, Anm. 9.

Zum aufkommenden Konflikt schweigt Maria:

Zuerst reagiert Andreas, der Bruder von Petrus: „Sagt, was ihr zu Marias Worten denkt. Ich wenigstens glaube nicht, dass der Erlöser das gesagt hat. Denn dies sind doch fremde Lehren.“ Petrus hakt ein „und fragte dann die Jünger, ob dem Erlöser so etwas zuzutrauen sei: ‚Sollte der Erlöser heimlich mit einer Frau gesprochen haben, sie bevorzugt haben vor uns (das alles nicht) offen? Was sollen wir denn jetzt tun? Sollen wir umdenken und auf sie hören? Hat der Erlöser sie gegenüber uns bevorzugt?‘“

Auf dem Blatt 18 wird dann berichtet, dass Maria nach diesen Worten in Tränen ausbricht und zu Petrus spricht: „Mein Bruder Petrus, was glaubst du denn? Glaubst du, ich hätte mir das in meinem Herzen selbst ausgedacht oder ich lüge über den Erlöser?“

Nun greift Levi ein – nach allgemeiner Auffassung Matthäus –, beruhigt Maria und weist Petrus scharf zurecht: Er bezeichnet ihn als „Hitzkopf“, der Maria abkanzle, „als wäre sie der Teufel persönlich. Doch wenn der Erlöser sie für ihre Aufgabe befähigt hat, wer bist du denn, dass du sie einfach für unglaubwürdig erklärst? Sicher kennt der Erlöser sie ganz genau. Deshalb hat er sie mehr als uns geliebt.“

Damit ist die Diskussion beendet, Levi fordert die Gemeinschaft auf, nun „das Evangelium zu verkünden. Dabei sollten wir über das hinaus, was der Erlöser gesagt hat, kein weiteres Gesetz verkünden.“ Das Evangelium der Maria schliesst in der überlieferten Fassung damit, dass sich danach „die Jünger auf den Weg machten, um das Evangelium zu verkünden und zu predigen.“

No Comments